为了造就公众与文化遗产的核心纽带,实现文化知识从“被动接收”到“主动探索”的转化,10月26日,苏州城市学院“文博讲解与研学策划”微专业,在联合单位——苏州考古博物馆报告厅隆重举行开班仪式。仪式由艺术与创意设计学院航空服务艺术与管理系主任、专业负责人熊莹主持。

当吴越青铜的寒光穿越千年,古城遗址的考古土层叠着文明密码,邀你解锁不一样的历史打开方式!校馆双方将以微专业建设为抓手,密切合作,深耕文博讲解、研学策划领域的人才培养,以专业力量服务苏州文旅高质量发展,通过专业考古成果的深度解读、遗址发掘的幕后故事、更适合青年人的视角与文化彩蛋,展示苏州的“地下年轮”,助力讲好底蕴深厚的苏州故事,让中华优秀传统文化焕发蓬勃生机。

苏州市考古研究所张云林研究员给微专业同学们讲解考古的意义。从文物利用意义,到苏州考古的震撼成果,再到文博研学的独特价值……这场干货满满的分享,带大家提前读懂考古现场的每一处细节,让接下来的博物馆之旅变成“沉浸式解码千年文明”的奇妙探秘。

同学们把对“地下苏州”的好奇,都装进了认真聆听的每一秒,专注目光随着老师的讲解穿越苏州考古的时光之门。从文物背后的文明密码,到考古工作如何拼凑历史的碎片……青春与历史的对话,于此刻热烈开场。

当青春思维碰撞千年考古,这场“头脑风暴”太精彩!“我觉得考古就像给历史做‘CT扫描’,每片陶片都是文明的切片!”“原来塘北遗址的青铜器,藏着吴越先民的技术密码……”教室里,同学们站起身分享的每一个见解,都让考古不再是专业的名词。有人从专业视角剖析文物保护的现代意义,有人带着文科生的浪漫解读遗址里的“江南基因”,还有人畅想考古与数字技术的未来融合——当年轻的声音与古老的遗存对话,我们突然明白:考古从来不是孤独的追溯,而是一代又一代人传递文明的接力棒,用思考与热爱让历史生长。

同学们专注的看着琳琅满目的工具墙,从中解码考古学家的“寻宝日志”:草帽下藏着日晒雨淋的坚守,毛刷尖凝着触碰文明的温柔,无人机与全站仪则展开了科技考古的新图景。从传统铲镐到现代装备,每一件工具都是跨越时空的对话媒介。

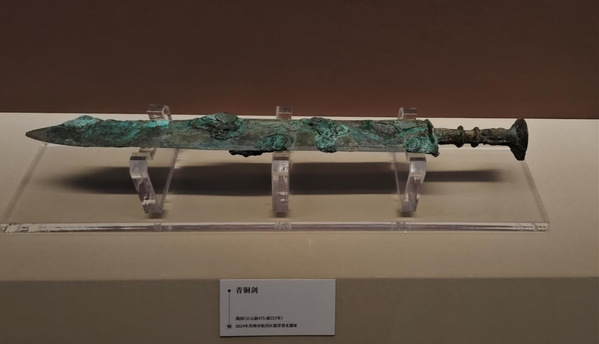

战国青铜剑:吴越文明的“冷光密码”。这柄带着青锈的战国青铜剑,静静陈列在展柜中,默默诉说两千多年前吴越大地的传奇。它出土于2024年苏州站苏区篦萱巷北遗址,剑刃虽历经岁月侵蚀,却依稀可见当年的锋锐。以“坚韧锋利、纹饰精美”冠绝天下的吴越青铜剑,无数历史故事都与它们有关。这柄剑在地下沉睡千年后,依然承载着吴越文明的勇武与精致。它不仅是一件兵器,更是打开苏州古代历史的一把“钥匙”,带我们走进那个金戈铁马、却又诗意盎然的江南战国时代。

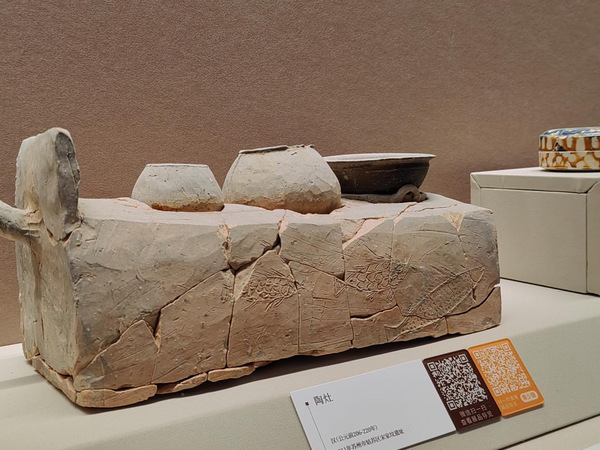

文物会“说话”:从宋代镇墓俑到汉代陶灶,听千年生活的回响!一组宋代镇墓俑,木刻的纹理中藏着古人对身后世界的祈愿——不同姿态的俑人,或是守护灵安,或是传递思念,2024年从苏州吴中区南薰遗址出土的它们,记录着宋代丧葬文化的细腻心思。一尊汉代陶灶,裂纹里还留着烟火气!灶面上的罐、盆仿佛刚煮过一锅江南美食,侧面的鱼纹刻痕,更是直接把汉代苏州人的饮食日常“定格”下来。2011年宋家坟遗址的考古发现,让我们得以触摸两千年前的人间烟火。

其实,博物馆里还有太多文物等着“自我介绍”:战国青铜的冷光、隋唐瓷器的釉色、明清玉器的温润……每一件都是时光的邮差,把苏州的千年故事送到你眼前。从老师擦亮的知识火花,到展厅中与千年文物的凝视对话,再到此刻手中紧握的“文明记忆”,文博的奥妙穿越时空,直抵人心。

新闻来源:艺术与创意设计学院 图、文:熊莹、韩晓君、潘雅洁 审核:刘文